第一種電気工事士(以下一種電工)は試験合格だけでは免状はもらえない。

免状を貰えないという事は免許が無いわけで、ほとんど意味が無い。(一部許可電気主任という事も出来ますが)

この一種電工免状を貰う為には原則実務経験が5年以上経験が必要で、その過程がめっちゃめんどくさい。*一部の大卒は3年の実務経験で良いらしいです。

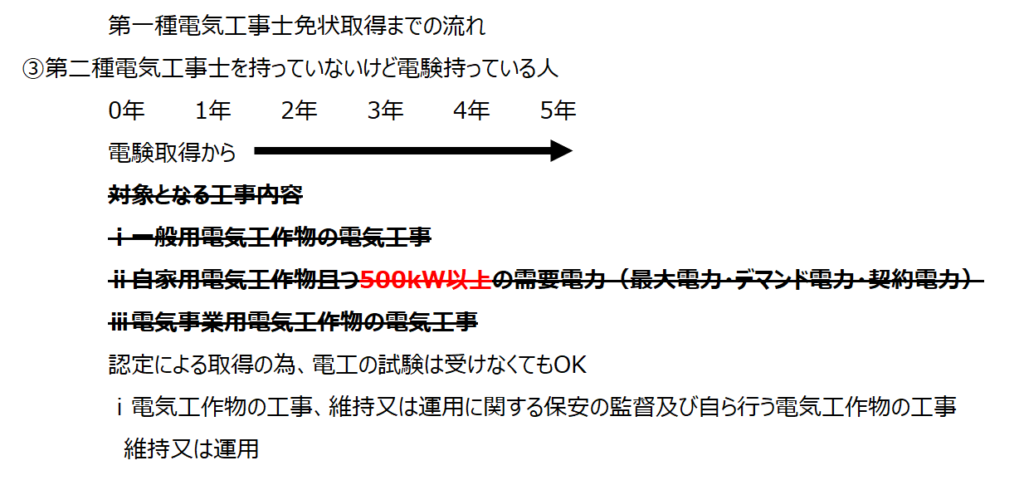

二種電工を持っていないで一種電工の試験合格した人もいると思うので、参考に整理してみます。別に二種電工を持っていなくても、条件付きですが一種電工は取得出来ます。

ただほとんどの電気工事を仕事をしている人は無資格者は少ないと思いますし、二種電工程度の資格ならみんな取得出来ますのでいきなり一種電工を免状取得する方が稀かもしませんが。

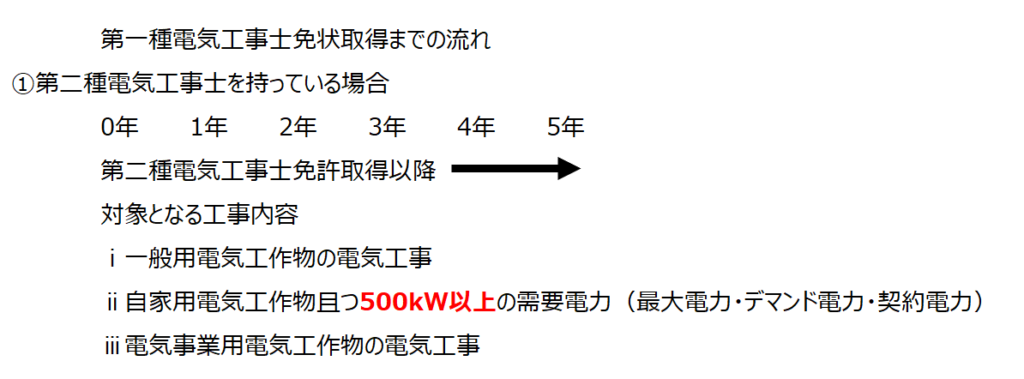

二種電工持ちの一種電工試験合格の人

二種電工持ちが一番多いパターンでしょうか。

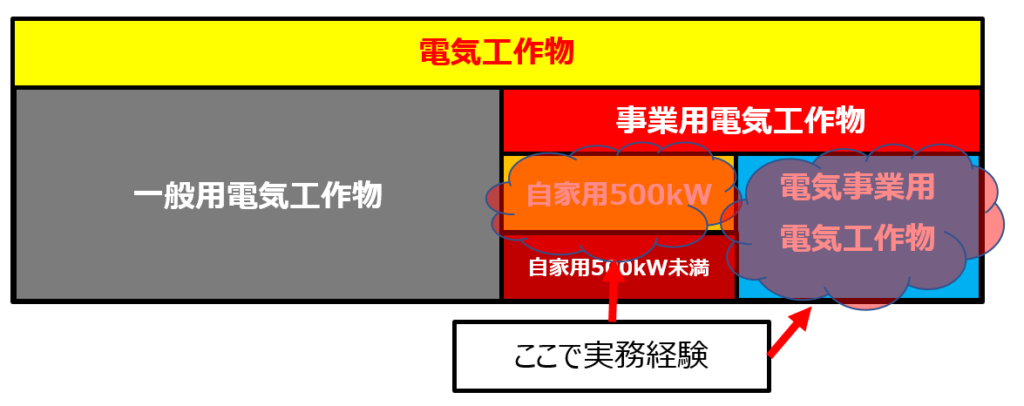

二種電工を持っている場合、一般用電気工作物の工事が出来るので経験年数5年と一種電工の試験合格していれば何も迷うことは無いです。

ただし注意点として自家用電気工作物の需要電力が500kW未満の電気工事の場合、実務経験にはなりません。というか一応二種電工の工事範囲外なので違反になると思います。

うーん。この仕様マジで要らない。

ここがややこしいところで、あくまで需要電力が500kW未満はダメで500kW以上は実務経験OKです。

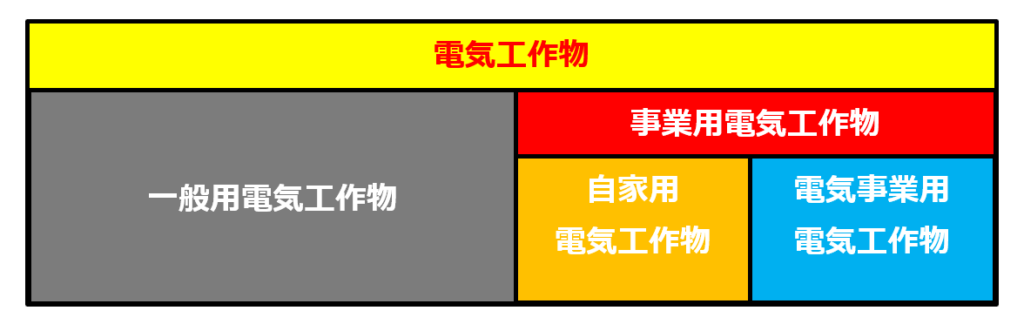

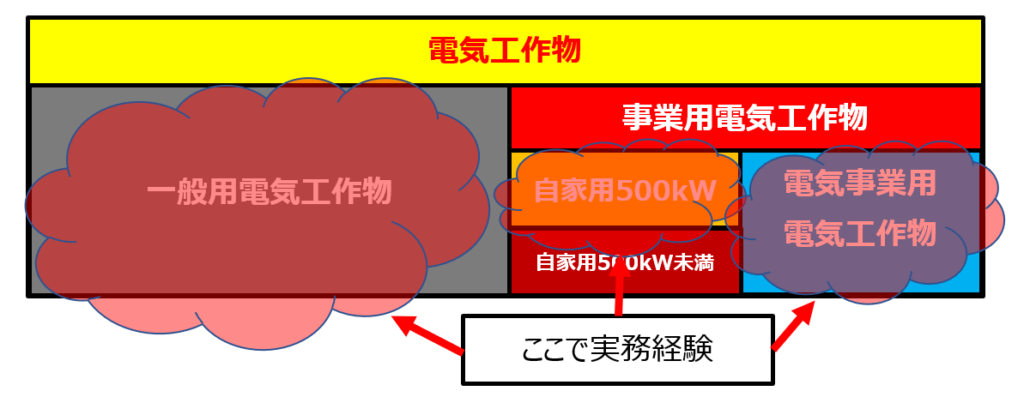

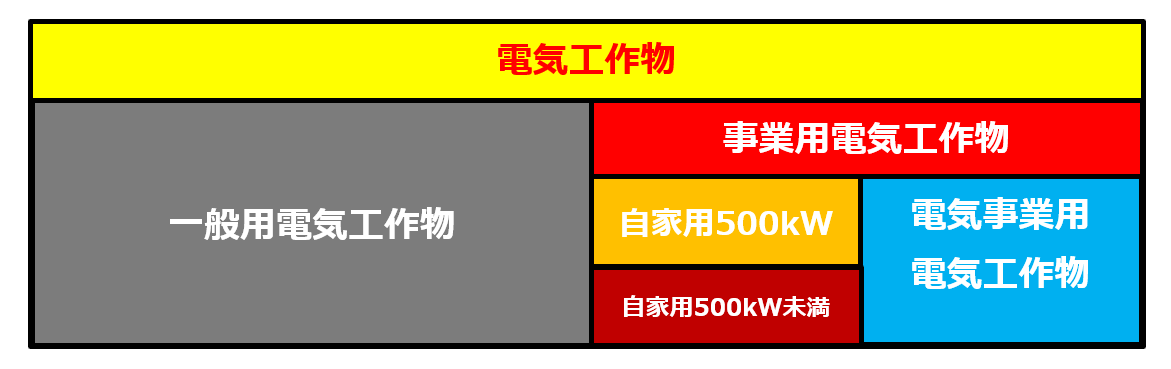

そもそもの整理として下記のような電気工作物があります。

電気工作物は低圧・高圧含めた工作物の総称です。

この電気工作物の中に一般用電気工作物と事業用電気工作物が分類されています。

一般用電気工作物は基本的に低圧受電している需要家と考えてほとんど間違いないです。例えば一般家庭や低圧受電している会社などが該当です。

事業用電気工作物にはさらに細分化して自家用電気工作物と電気事業用電気工作物に別れます。

自家用電気工作物は定義としては電気事業用電気工作物以外を指しますが、一般的な高圧受電の需要家は自家用電気工作物として考えて問題ありません。工場やビル、66kVで受電している工場とかも自家用電気工作物です。

電気事業用電気工作物は一言で表現すると電力会社の発電所などの電気を供する電気工作物になります。

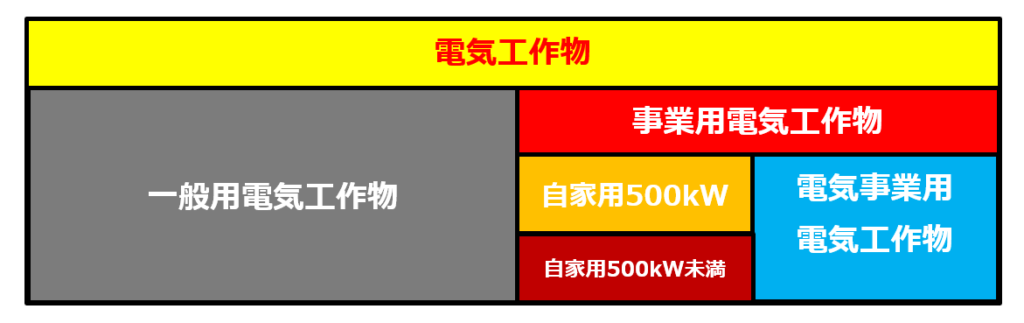

自家用電気工作物の需要電力500kW問題

ここがややこしい。

需要電力とはデマンド電力や最大電力、契約電力とも呼ばれ電力量計で計測している電力量です。日々電力量計で計測している電力値が30分ごとに過去の最大電力値と比較して大きければ需要電力値が最大値に更新されます。この需要電力が電気料金に大きく関わります。

まぁ電気料金の話は今回の資格とは関係ありませんが・・・。

電気工事士法ではこの需要電力500kW未満を定義しており、需要電力が500kW未満であれば第一種電気工事士の適用範囲となるのです。

ですので二種電工の場合、自家用電気工作物の需要電力500kW未満は一種電工の適用範囲になってしまう為、二種電工の資格じゃ電気工事が出来ない=実務経験にはならないのです。

では500kW以上は?

またここがややこしい。

電気工事士法では需要電力500kW以上は規制範囲外なのです。

マジでは?って感じなんです。

そもそも電気工事士法は古い時代は旧電気工事士という資格があり(今の二種電工)、一般用電気工作物(いわゆる低圧)に対応した資格だったらしいです。(これWiki情報)

なので高圧の需要家については規制範囲外で電気事業法で管理され、いわゆる電験持ちが管理しますよという状況だったが、自家用電気工作物の電気工事事故が多発しており、ある日を境に法が変わり、自家用電気工作物でも500kW未満は電気工事士法の規制範囲ですよ。ここで一種電工が誕生した経緯のようです。

なので500kW以上の需要設備は電気主任が監督していれば電気工事OKですという事になるようです。

違う言い方をすると500kW以上は無資格者でも電気工事は法的にはOKですよ。という事になります。現実的には少数かもしれませんが。

情報を整理すると下記になります。

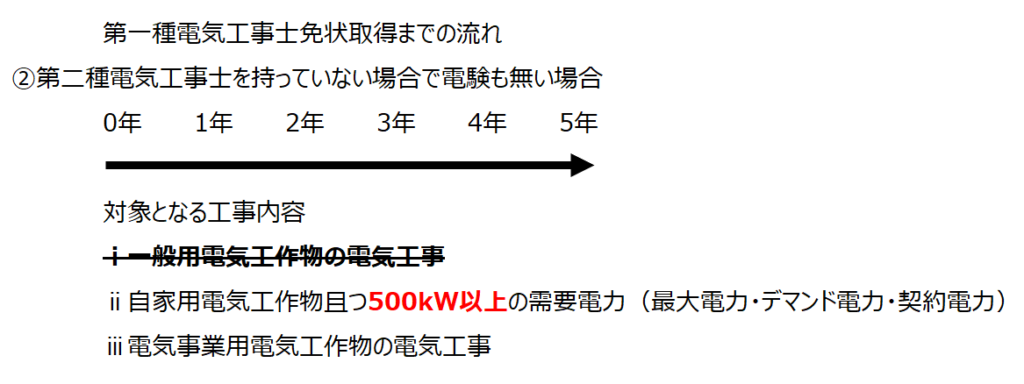

続いて無資格者の場合です。

これまで説明した通り500kW以上の自家用電気工作物であれば資格は問わないので、無資格者の場合ⅱとⅲが該当となります。巷では無資格者には電気工事は務まらないと聞きますが、二種電工程度の資格を持っていても実務には全く影響は無いと思いますし、工業高校でも多く取得する資格なのであまり気にしない方が良いです。実際の工事は端末処理などの難しい熟練の技術や(昔に比べれればかんたんな構造にはなっていると良く聞きますが)ケーブルラックなどの器具設置、高所作業など現場経験が物を言う業界となります。

続いて二種電工持ってないし、一種電工試験合格していないけど電験持ってるよの人

電験を持っている場合、そもそも認定で取れるので一種電工の免許は要らないです。

ただ電験を持っていて一種電工を取得する意味としては、施工管理の受験資格のメリットでしょうか。転職して電気工事をするならば話は別ですが。

あと認定電気工事従業者にもなれます。

2021/04/14修正追記

上田様よりご指摘がありましたので修正追記します。m(_ _)mありがとうございます

認定電気工事従事者の資格を持っている人

認定電気工事従事者:自家用電気工作物(500kW未満)のうち低圧部分の電気工事が出来ます。

これもものすごくややこしいのですが、500kW未満の自家用電気工作物(要は500kW未満の高圧受電の需要家)でも末端の使用電圧は600V以下になります。大体単三回路や200V、400Vの動力回路になりますが、この低圧部分の電気工事は二種電工では工事出来ないのです。

いやいや低圧なんだからコンセント工事くらい出来るでしょって思いますが、二種電工はあくまでも一般電気工作物が対象になりますので、500kW未満の高圧受電の時点で効力を失ってしまうらしい・・・。ほんとぶっ飛んでます。

なので上記の場合一種電工が必要になりますが、救済措置として認定電気工事従業者を取得すれば、500kW未満の自家用電気工作物のうち600V以下の電気工事が可能(電線路を除く)になります。でも認定電気工事は二種電工の範囲(一般用)は含まれていないです。

認定電気工事従業者の取得方法は色々ありますが、

①二種電工免状取得後、講習を受ける

②二種電工免状取得後、実務経験が3年以上ならば申請にてOK

③一種電工合格のみ(免状無い人)は申請にてOK

なので二種電工無くとも高圧受電ならば低圧部分は電気工事出来るということですね。多分

(500kW未満は認定電気工事、それ以上は法令上そもそも電工なくともOK)

④電験持ってて実務経験が3年以上は申請にてOK

⑤電験持ってて講習を受ける

書いててもこんがらがりますね・・・。これ以外にも方法があるようです。

まあ一言で表すと認定電気工事従業者は一種電工のうち低圧限定ってことですかね。

実情は二種電工+認定電気工事が多いんでしょうか。

なので認定電気工事従業者の経験で一種電工の実務経験になりますね。

少しまとめると

①二種電工持ちプラス一種電工試験合格済みは

②無資格者プラス一種電工試験合格済みは

③電験持ちはそもそも認定でOK。ただし上記①と②が該当すればそれでもOK

2021/04/14追記

④認定電気工事で実務経験もOK

認定電気工事従業者は、二種+講習(もしくは実務経験) or 一種合格+講習 or 電験+講習(もしくは講習)で取得可能・・・。ややこしい\(^o^)/

*補足

おそらくですが、会社が登録電気工事又はみなし登録電気工事者の申請をしている会社で無いと実務経験はつかないと思います。(そんな会社ないと思いますが。そんな会社の場合そもそも電気工事の会社じゃないと思われ。でもビル管の人ってどうするんだろ。)

以上です。

コメント

認定電気工事従事者を取得すれば500kW未満の低圧で工事ができます1種試験合格又は2種実務経験、2種+講習、電験+講習でも取得可能かと(経産省に要申請)

返信が遅くなりました。貴重なコメントありがとうございます。修正させていただきました。ほんとややこしいですm(_ _)m